綠建築標章申請是經由內政部經過詳細的評估,以下分析如下:

一、分別是綠建築評估手冊,由內政部建築研究所出版綠建築評定之手冊,包括基本型、住宿類、廠房類等等。

二、綠建築分級評估:主要是依據綠建築評估手冊裡面包含各項指標性能訂定與綜合分級評估方法,分類為五個等級:依序為合格級、銅級、銀級、黃金級、鑽石級。

三、建築能效分級評估,針對能源使用效率、依綠建築評估手冊訂定之建築能效評估方法,評定建築能效等級。由高到低分別為第一級到第七級。建築能效分級屬第一級之建築物,且能效評分尺度為前百分之五十者,為近零能源建築,以第一級標示。

申請綠建築標章或候選綠建築證書評定基準及應取得之指標項目,應依建築執照申請日或評定申請日之綠建築評估手冊辦理。但建築執照有另有記載法規適用日期,環境影響評估、都市更新或都市設計審議等另有規定者,得從其規定。

另外還有時間期限,綠建築標章期限為五年,於首次效期滿期滿前六個月內,需再評估。

再者內政部或評定專業機構對使用綠建築標章或候選綠建築標章之建築物或社區,可以不定期實施抽查及勘察。

查核結果未符標章或候選職證書上所記載指標項目者,應促其三十日內改善。若無法改善或不符合認可通過之指標效益與綠建築等級者,可以註銷標章或候選證書。

舉例一個指標說明如下:

建築物在生物多樣性指標上,若注意下列事項,應可達到上述基準要求:

- 綠地面積越多越好,最好在25%以上。

- 基地內綠地分佈均勻而連貫。

- 喬木種類越多越好,最好20種以上。

- 灌木及籐蔓類植物物種越多越好,最好15種以上。

- 植物最好選用原生種。

- 綠地最好採用複層綠化方式,最好三成以上綠地採複層綠化。

- 以亂石、多孔隙材料疊砌之邊坡或綠籬灌木圍成之透空圍籬。

- 設置有自然護岸之生態水池。

- 在基地內設置30㎡以上隔絕人為侵入干擾之密林或混種雜生草原。

- 基地內有自然護岸之埤塘、溪流,或水中有設有植生茂密之島嶼。

- 在隱蔽綠地中堆置枯木、亂石瓦礫、空心磚、堆肥的生態小丘。

- 全面採用有機肥料,禁用農藥、化肥、殺蟲劑、除草劑。

- 利用原有生態良好的山坡、農地、林地、保育地之表土為綠地土壤。

綠建築標章也是內政部委託台灣建築中心於八十八年九月一日正式公告的。標章核給原本是七大指標系統來評估核發該標章。於2003年的檢討與更新,決定在七大指標系統外,加入「生物多樣性指標與室內環境指標」,成為九大指標。藉此把綠建築的由過去「消耗最少的地球資源,製造最少的廢棄的建築物」的消極定義,擴大為生態、節能、減廢、健康的建築物的積極定義。

另外說明「綠建築標章與候選綠建築標章的差異」給我們這些選屋的精明小天使:第一種標章:綠建築標標章是取得使用執照或既有合法建築物,合於綠建築評估指標標準頒授之獎章。第二種標章:候選綠建築則為鼓勵取得建照但尚未取得使用執照之新建築物。 消費者一定要小心這兩個標章的差別。

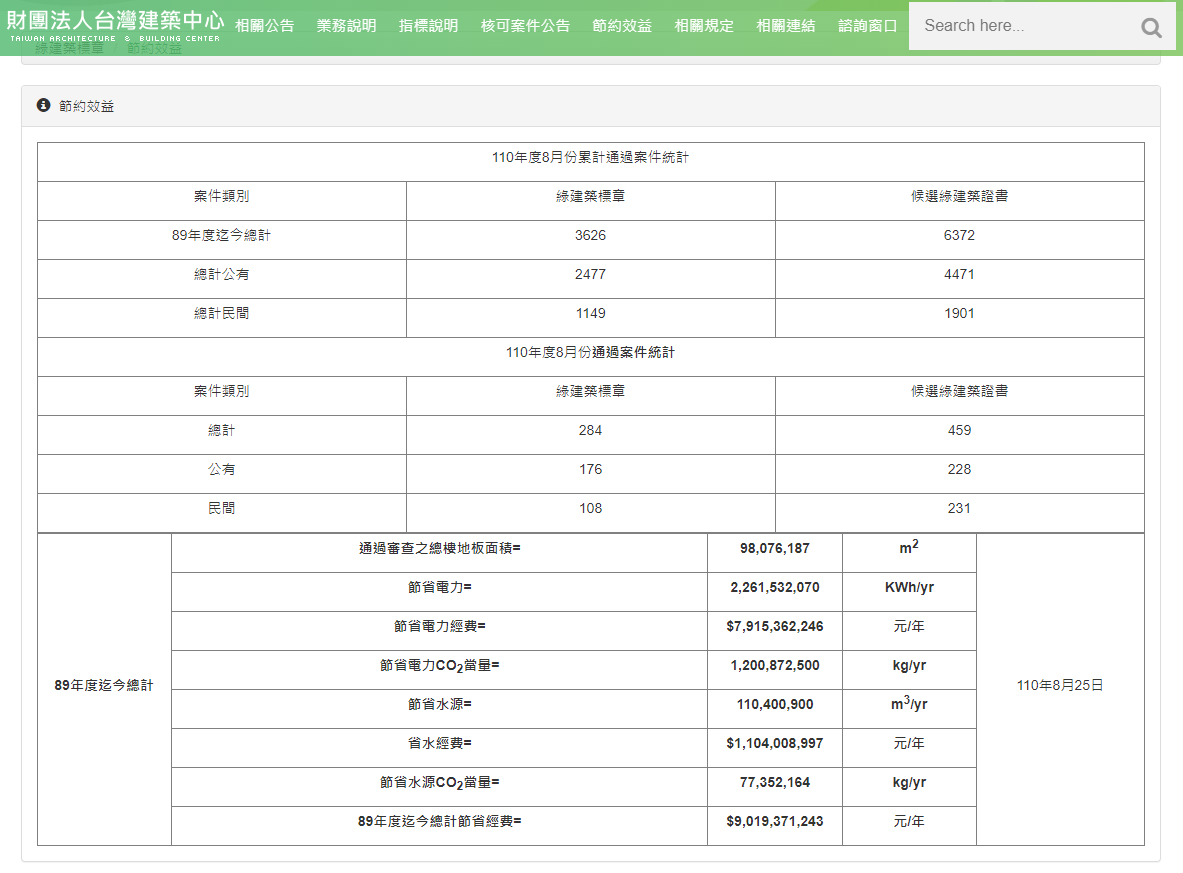

論及數量上的件數統計資料到110年8月底綠建築標章核發件數為3626件其中總計民間有1149件;公有2477件,約為兩倍民間數量是以為廣泛普及的標章,因應節能減碳策略與保護環境資源與永續生存的環保觀念,檢討的指標多為九樣少為二樣,應依照建案大小的不同與成本的考量去規劃我們需要的等級,畢竟每一個建築案件預算案需經過詳細評估。在申請的都更案件裡面目前普遍都有節能減碳的設計融入建築,在國家也講求節能減碳的需求下綠建築標章實在是未來的建案的必備指標。

附註:參考內政部綠建築標章審請審核認可及使用作業要點

參考財團法人台灣建築中心

綠建築標章的歷史記要 - 1999年,綠建築標章制度開始實施,並建立「綠化量」、「基地保水」、「水資源」、「日常節能」、「二氧化碳減量」、「廢棄物減量」、及「污水垃圾改善」等七項指標。

- 2003年,綠建築標章增加「生物多樣性」及「室內環境」兩項指標。

- 2007年,綠建築標章建立分級評估制度,依優劣分為「鑽石」、「黃金」、「銀」、「銅」及「合格」五級。[2]

- 2010年1月1日,綠建築標章之評定審查作業改以指定評定專業機構方式辦理,將技術評定與核發標章之行政認可作業分階段處理。